スポーツ×地方創生 地域の特色を生かした街おこしの事例に迫る!

スポーツは、単に競技や娯楽として楽しむだけでなく、現代社会が抱える複雑な課題を解決する強力な手段として、その価値が再認識されています。 特に、地方創生という日本が抱える課題において、スポーツは地域に新たな活力と経済効果をもたらす起爆剤として、大きな期待が寄せられています。 東京一極集中、少子高齢化、などに直面している地方都市では、若者の流出によるコミュニティの衰退や、高齢化による医療費の増加、活気の喪失が深刻化しています。 こうした状況下で、スポーツは地域住民の健康増進や交流促進といった内側からの活性化だけでなく、地域外からの集客や経済循環を生み出す外側からの活性化にも貢献できるポテンシャルを秘めています。 本稿では、スポーツ業界に興味がある皆さんに、スポーツがどのようにして地方の課題を解決し、地域社会に貢献しているのかを、事例を通して解説します。 スポーツを通じた地方創世は多くの事例があり、既に知っているという方も多いかもしれませんが、体系的に整理する助けとなれば幸いです。

地方が抱える課題とスポーツの接点

少子高齢化と人口減少

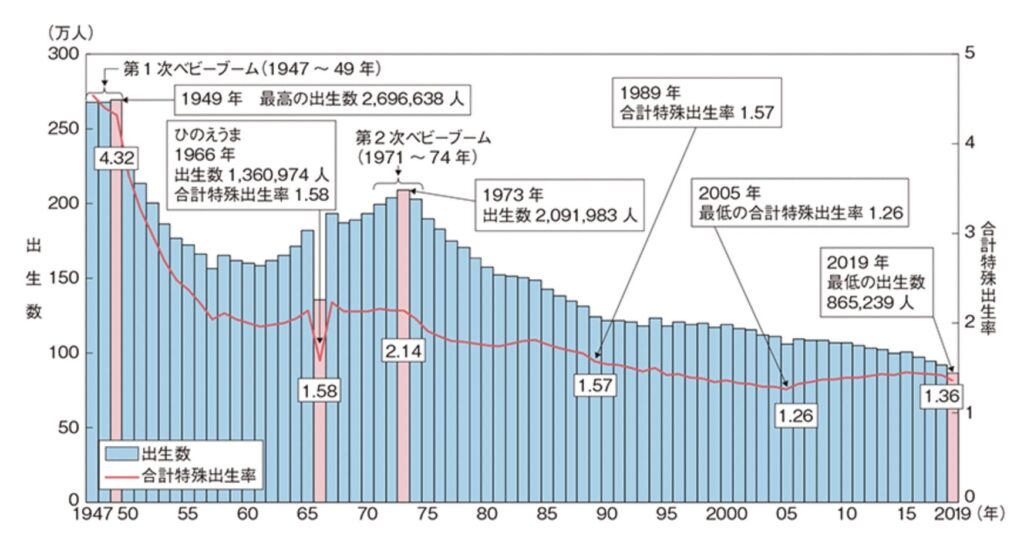

都市部への転出超過が進む地方では人口減少が続いています。また、若い世代の流出が止まらず、子どもの数の減少が著しい地域もあります。

少子高齢化や人口減少は地域の活力を奪い、地域コミュニティーの維持を困難にします。

特に、高齢化が進む地域では、世代間の交流が減少し、社会的な孤立が進む傾向にあります。

引用元:https://voice-of-japan.net/social-issues/783/

これに対し、スポーツイベントや教室は、年齢や性別、職業を超えた人々が交流する接点を提供します。

地域密着型のプロスポーツチームの試合観戦や、市民マラソン、ウォーキングイベントなどは、住民が一体となって地域を応援し、シビックプライド(市民の誇り)を醸成する機会となり、希薄化しつつある地域コミュニティーの再構築を促すことが期待されています。

スポーツを通して地域コミュニティーの結束が高まることが期待されています。

スポーツを通して地域コミュニティーの結束が高まることが期待されています。

また、スポーツは身体的な健康だけでなく、ストレス解消や生きがいを見つけるといった精神状態の向上にも大きく貢献します。

人を育てる教育的な側面でも良い効果が期待されます。

引用元: https://numazukanko.jp/

引用元: https://numazukanko.jp/

沼津市で実際に行われている施策の一つとして、F3BASEという拠点施設の整備があります。

経済の停滞

地方経済の停滞は、人口減少や高齢化、若年層の都市圏流出などの影響で、新たな産業の創出や安定的な雇用の確保をますます難しくしています。こうした状況において、地域外から人とお金を呼び込む仕組みを構築することが、地域経済の再生にとって欠かせません。

その有効な手段の一つとして注目されているのが、プロスポーツの公式戦や大規模なアマチュア大会、または長期的なスポーツ合宿の誘致です。

その有効な手段の一つとして注目されているのが、プロスポーツの公式戦や大規模なアマチュア大会、または長期的なスポーツ合宿の誘致です。

これらの活動は、地域外から多くの観戦客や参加者を集め、交流人口を大幅に増加させます。

訪れた人々は宿泊や飲食、特産品や土産物の購入を通じて地域に直接的な経済効果をもたらすだけでなく、SNSなどを通して地域の魅力を発信し、間接的なプロモーション効果にもつながります。

このような動きを総称してスポーツツーリズムと呼び、地域ブランドの向上やリピーター獲得、さらには企業誘致や移住促進にも波及効果を生み出します。

このような動きを総称してスポーツツーリズムと呼び、地域ブランドの向上やリピーター獲得、さらには企業誘致や移住促進にも波及効果を生み出します。

今後は、スポーツイベントと地元の文化・食・自然体験を組み合わせることで、より持続的で付加価値の高い地域活性化が期待されます。

健康格差

高齢化社会において顕著なのは、医療・介護費用の持続的な増加による財政的負担の拡大と、それに伴う個々人の生活の質の低下です。このような状況において、スポーツは単なる娯楽にとどまらず、住民の健康寿命を延伸させ、生涯にわたる活力ある生活を支える効果的な手段の一つとして、その重要性を増しています。

引用元:https://www.kamaboko.com/sakanano/column/senior/post20628.html

特に地方では、税収の減少による行政サービスの質の低下や、医療従事者の減少により十分なケアが受けられないケースも増えてきています。

自治体が主導する運動教室や、気軽に利用できるスポーツ施設の整備は、住民の運動習慣を定着させ、病気の予防や介護リスクの低減につながり、結果的に医療費の抑制と住民の生活の質の向上に貢献します。

特に地方では、税収の減少による行政サービスの質の低下や、医療従事者の減少により十分なケアが受けられないケースも増えてきています。

自治体が主導する運動教室や、気軽に利用できるスポーツ施設の整備は、住民の運動習慣を定着させ、病気の予防や介護リスクの低減につながり、結果的に医療費の抑制と住民の生活の質の向上に貢献します。

課題解決の鍵となるスポーツが持つ機能とは

コミュニティーの結束

地域チームの応援や、共通のスポーツ活動への参加は、住民間に強い一体感と連帯感を生み出します。

スポーツが子どもから高齢者までの共通の話題となり、スポーツ活動を通じて交流することで、地域のネットワークが強化されます。

また、その地域出身のトップアスリートの活躍や、地域で開催される大会の成功は、地域外への魅力発信となり、住民がその地域の一員であることを自覚する良い機会になります。

また、その地域出身のトップアスリートの活躍や、地域で開催される大会の成功は、地域外への魅力発信となり、住民がその地域の一員であることを自覚する良い機会になります。

スポーツを通じた規範や、人々の強い信頼関係の構築にも繋がります。スポーツイベントの開催やチームの存在は、地域経済に多大な影響を与える経済波及機能を担います。

経済波及

その効果は、まずチケット収入、グッズ販売、スタジアムでの飲食費といった直接効果として現れます。

さらに、観戦客や参加者が地域内で利用する宿泊費、交通費、飲食費、観光消費といった間接効果も極めて大きく、これがいわゆるスポーツツーリズムの中核をなします。

加えて、スポーツ関連産業、例えば指導者、トレーナー、施設管理などにおける雇用創出や、地域企業の広告・協賛によるビジネス機会の拡大といった誘発効果ももたらされます。

加えて、スポーツ関連産業、例えば指導者、トレーナー、施設管理などにおける雇用創出や、地域企業の広告・協賛によるビジネス機会の拡大といった誘発効果ももたらされます。

この枠組みをさらに発展させ、持続的な成果を上げるためには、自治体・企業・スポーツ団体が連携する推進組織を設立し、戦略的にイベントや合宿を誘致することが重要です。

引用元:https://chikumasou.com/

また、大規模スポーツだけでなく、特定のファン層をターゲットにしたニッチな競技に特化したり、eスポーツやデジタル配信を活用して国内外に魅力を発信したりすることが有効な戦略となっている事例もあります。スポーツには元気を生み出す健康増進の側面もあります。

また、大規模スポーツだけでなく、特定のファン層をターゲットにしたニッチな競技に特化したり、eスポーツやデジタル配信を活用して国内外に魅力を発信したりすることが有効な戦略となっている事例もあります。

人材育成と健康推進

高齢化が進む地方において、住民の健康維持は喫緊の課題です。

定期的な運動習慣は、生活習慣病の予防に直結し、その結果として医療費や社会保障費の抑制という、地域経済にとって大きなメリットをもたらします。

また、スポーツは身体的な健康だけでなく、ストレス解消や生きがいを見つけるといった精神状態の向上にも大きく貢献します。

住民が心身ともに健康で幸福であれば、地域全体の活力は自然と高まり、持続可能な発展の土台となるでしょう。

人を育てる教育的な側面でも良い効果が期待されます。

チームスポーツで培われる協調性や、目標に向かって努力する力、フェアプレーの精神は、学校や社会で活躍するための土台となります。

スポーツを通じて育まれたこうした意欲や協調性などの非認知能力を持つ若者は、やがて地域のリーダーとなり、課題解決の担い手として活躍してくれるでしょう。

事例で学ぶ!地域の特色を活かしたスポーツ創生

事例①沼津×フェンシング:マイナースポーツの可能性

フェンシングでは、北京オリンピックで太田雄貴さんが銀メダルを取って以来着実な強化が積み重ねられてきました。東京オリンピック、パリオリンピックと連続で金メダルを獲得し、日本も強豪国の仲間入りを果たしています。

一方で日本国内での知名度は依然として低く、競技人口も少ないです。2024年の時点で日本フェンシング協会に協会登録している選手の数は約7000人ほどです。

しかしながら、本場のフランスでは55000人の競技人口を誇るなど欧州では人気スポーツの一つです。

中世の騎士道から発展したフェンシングは最初のオリンピックのころからオリンピック種目に入っている由緒ある競技です。

引用元:https://www.nikkansports.com/olympic/paris2024/fencing/photonews/photonews_nsInc_202407290001728-15.html

引用元:https://www.nikkansports.com/olympic/paris2024/fencing/photonews/photonews_nsInc_202407290001728-15.html

沼津市は、昭和32年の第12回国民体育大会で静岡県立沼津西高校がフェンシング会場となったことをきっかけに、国内でもフェンシングが盛んな地域となりました。

その後も、沼津市内の4つの高校にフェンシング部が設置される等フェンシングとゆかりのある地域です。

東京オリンピックのフェンシング代表チームの事前合宿誘致活動をきっかけに、スポーツを通じたまちづくりを掲げる沼津市は、日本フェンシング協会と包括連携協定を結びました。

その後、沼津市、民間事業者・団体等で組織する「フェンシングのまち沼津推進協議会」が設立され、官民連携のもと「フェンシングのまち沼津」というブランド化を推し進めています。

サッカーや野球で日本一を目指すのは難しいことを考慮し、マイナースポーツであるフェンシングに可能性を見出し、日本一のフェンシングのまちを目指して活動している沼津市は多くの街のロールモデルになりうります。

フェンシングをまちのシンボルとして掲げ地域外への認知度向上や街に対する誇りや愛着の醸成を図っています。

引用元: https://numazukanko.jp/

引用元: https://numazukanko.jp/ 沼津市で実際に行われている施策の一つとして、F3BASEという拠点施設の整備があります。

練習環境の限られるマイナー競技では、最新の技術を取り入れた施設を整備することで優秀な選手が集まってきます。

また、この施設は沼津駅から徒歩5分という好立地に位置し子供向けのスクールも開催されるなど競技の裾野を拡大しています。

地元出身のオリンピック選手の排出など、地域の活力の活性化が見込まれています。

引用元:https://www.city.numazu.shizuoka.jp/takara100/category/nigiwai/089.htm

街としても大会や合宿の誘致を積極的に行っており、令和5年、令和6年に全日本フェンシング選手権大会が開催されるほか、多くの大学が合宿で利用されています。

街としても大会や合宿の誘致を積極的に行っており、令和5年、令和6年に全日本フェンシング選手権大会が開催されるほか、多くの大学が合宿で利用されています。

これらの際の宿泊や食事による経済効果は大きくスポーツツーリズムを通じた町おこしを実現しています。

野球を通じた街おこしと聞くと、プロ野球公式戦やキャンプ地の誘致活動などが思い浮かぶが、阿南市では違った角度からの施策が進められました。

事例②阿南×野球:アマチュアスポーツによる経済効果

元々高校野球などが盛んで、野球熱の高かった徳島県阿南市では2007年に本格的な野球場であるJAアグリあなんスタジアムの完成を機に野球のまち阿南構想が打ち出され、市役所内に野球のまち推進課が創設されました。

引用元:https://tokushima-sc.jp/facility/south-area/s-20401-1

行政事業としての推進姿勢が明確になったことで、幅広い事業展開が可能になりました。

中高年プレーヤーが中心の草野球チームが地元に多くあったことから、2008年に西日本生涯還暦野球大会を誘致しました。

これをきっかけに、メディアに取り扱われることも増え、野球のまちの取組が知られるようになりました。

旅行会社とタッグを組み、電光掲示板やウグイス嬢が整備された本格球場で野球ができる機会と徳島観光を提供する草野球チーム向けのツアーを組み、年間で1億以上の経済効果をもたらしています。

宿泊施設や飲食店、ツアーのパンフレットを扱う市内の業者など幅広い地元産業に好影響を与えています。

また、野球のまちが市民に浸透している例としてチアガールABO60 があります。

これは野球大会や、野球観光ツアーの際に応援活動や、参加者との交流を図る組織で阿南市在住の60歳以上の女性で構成されています。

市民がボランティアとして街おこしにかかわっている事例として多くの注目を集めています。

引用元:https://forbesjapan.com/articles/detail/30367

ABO60 は市民の生活の質向上にも貢献しています。

他の地域の人々との交流が生きがいとなり、地元の人同士のつながりがより深くなる効果もあります。

高齢化が進む地方で、住民の健康促進や精神的活力に好影響をもたらしています。

事例③見附×健康:全世代型スポーツによる健康促進

スポーツを通じた地方創生というと、競技スポーツの聖地化や大規模な大会開催が注目されがちですが、新潟県見附市では、全く異なる角度からの施策が進められました。見附市は、高齢化という地方の共通課題に対し、「住んでいるだけで健康で幸せになれる健幸都市」の実現を掲げ、行政事業として推進する姿勢を明確にしました。

見附市の取り組みは、特定のスポーツに依存するのではなく、全世代の日常生活に運動を組み込むという点に特徴があります。

見附市の取り組みは、特定のスポーツに依存するのではなく、全世代の日常生活に運動を組み込むという点に特徴があります。

その中心にあるのが、NPO法人見附市総合型地域スポーツクラブ(MIKEスポ)が提供する多岐にわたるプログラムです。

子ども向けの運動教室から、高齢者向けの健康体操、さらには誰もが気軽に歩ける健幸ウォーキングコースの整備まで、市民の運動習慣をサポートする環境が官民連携のもとで整えられました。

引用元:https://mitsuke-sports.com/news/events/2435/

見附市は、運動継続者と非継続者の医療費を分析し、運動教室の参加者一人あたり年間約10万円の医療費抑制効果があることを科学的に実証しました。

見附市は、運動継続者と非継続者の医療費を分析し、運動教室の参加者一人あたり年間約10万円の医療費抑制効果があることを科学的に実証しました。

また、介護認定に陥るリスクも大幅に低減されていることが確認されています。

これは、単に市民の健康寿命が延びるという生活の質向上に留まらず、社会保障費の削減という形で地域経済に大きな好影響を与えています。

健康増進という市民の生活の質向上と、医療費抑制という財政健全化を両立させた見附市のモデルは、多くの自治体のロールモデルになり得ます。

まとめ

本稿で見てきたように、スポーツは地方創生において、経済、社会、健康、教育といった多岐にわたる側面で重要な役割を果たしています。スポーツを単なる競技としてではなく、地域を活性化させるためのツールとして捉え直すことでスポーツを通じた地方創生に繋がります。

また、それぞれの地域の特色や独自の課題に対応していくために官民一体となって協力していくことが必要不可欠です。