なぜ毎年グッズのデザインが変わるのか?スポーツグッズに隠されたビジネスの仕組みとは

プロスポーツチームのグッズは「毎年少しずつ新しくなる」のが当たり前になっています。 なぜそんなに頻繁に新商品が登場するのでしょうか?しかも、それが多くのファンに毎年受け入れられているのはなぜでしょうか? 本コラムでは、「プロスポーツチームのグッズが毎年新しくなる理由」をスポーツビジネスの視点から読み解いていきます。 ただのデザインの変化に見えるその背景には、緻密な戦略と「ファンとの関係性」が密接に結びついているのです。

グッズは「応援」だけではなく「ビジネス」でもある

プロスポーツチームの三大収入源

プロスポーツチームの主な収入源は、大きく以下の3つに分類されます。

- チケット収入(入場料、シーズンシートなど)

- スポンサー収入(企業との契約や広告費)

- グッズ・マーチャンダイジング収入(ユニフォーム、タオル、ぬいぐるみなど)

この中で、「グッズ収入」はファンの購買行動に大きく依存しています。

つまり、チームにとっては「毎年安定して売れる商品」を作り続けることが、チームの経営において非常に重要なのです。

特に、ホームゲームの入場者数に左右されやすいチケット収入や、景気に影響されるスポンサー収入に比べて、「グッズは工夫次第で継続的に収益を生み出せる」という特徴があります。

応援スタイルの変化

かつて、応援とは「声援を送ること」や「現地に行くこと」が中心でした。

しかし今や、応援スタイルは大きく変化しています。

- 試合に行かなくてもグッズを買う

- SNSで推しチーム・選手を応援する

- 観戦しながらライブ配信でコメントする

これらの「新しい応援の形」には、いずれもグッズという「形あるもの」が深く関わっています。

ファンにとってグッズは単なる「記念品」ではなく、「応援の証」となってきているのではないでしょうか。

「毎年グッズが新しくなる」理由とは?

①ファンを飽きさせない

もし、グッズのデザインが何年も変わらなかったらどうなるでしょうか?

「すでに持ってるから買わなくていい」と思われてしまい売上が伸びなくことが当然予想されます。

そのため、プロチームは「あえて変える」という選択をします。

たとえ大きな変更がなくても、「毎年違う」という「そのシーズンの限定感」を打ち出すことによって、ファンに「今年も手に入れたい」と思わせる動機を生み出します。

これはアパレル業界でいうところの「シーズン商品」に近い発想です。

毎年春夏・秋冬コレクションが変わるように、スポーツグッズも「そのシーズンのもの」に価値があるのです。

「推し活」との相性がいい

最近は、「推し活」という言葉がすっかり定着しました。

アイドルやアニメだけでなく、スポーツの世界でも「推し」の文化は拡大しています。

グッズの更新は、推し活との相性が抜群です。

なぜなら、ファンは以下のような理由で「複数のグッズ」を自然に欲しくなるからです。

- 推し選手の背番号が変わった

- 昇格した新人選手のグッズが出た

- 限定カラー・地域限定デザインが登場した

推し活にとって、「新しいグッズ」は応援のアップデートとも言えます。

これはファン心理をうまく捉えたマーケティング戦略です。

SNSでの拡散効果

近年は、SNSでグッズを「魅せる」時代です。

ファンが購入したグッズをInstagramやX(旧Twitter)にアップすることで、さらなる宣伝効果が生まれます。

もし何年も同じグッズだったら、投稿の新鮮さもなくなってしまいます。

しかし、新デザインのグッズが出れば、自然と「#開幕グッズ2025」「#今年のユニフォーム」といったタグ付き投稿が増え、ファン発のプロモーションが拡がっていきます。

グッズ開発の裏側

誰がグッズを企画しているのか?

チームのグッズは、多くの場合、クラブ内の「商品企画・マーケティング部門」が中心となって企画されます。

ファン層の調査、売れ筋の分析、過去の在庫数、選手とのコラボ、トレンドの読みなど、あらゆる要素を組み合わせて作られています。

近年では、以下のような特徴も見られます。

- ファンアンケートによるデザイン決定

- SDGsを意識したエコ素材の導入

- 地元クリエイターとのコラボ商品

グッズ制作は単なる「ものづくり」ではなく、ファンとの“共創”とも言えるプロセスに進化しているのです。

売れるグッズの特徴

以下のような特徴があるグッズは、売上が伸びやすい傾向があります。

- 使用頻度が高い(タオル、Tシャツ、エコバッグ)

- SNSで映える(カラフル、ユニークな形状)

- 限定要素がある(会場限定、選手限定、数量限定)

つまり、「日常でも使える」「ファンであることをさりげなくアピールできる」「レア感がある」グッズがヒットするという傾向があります。

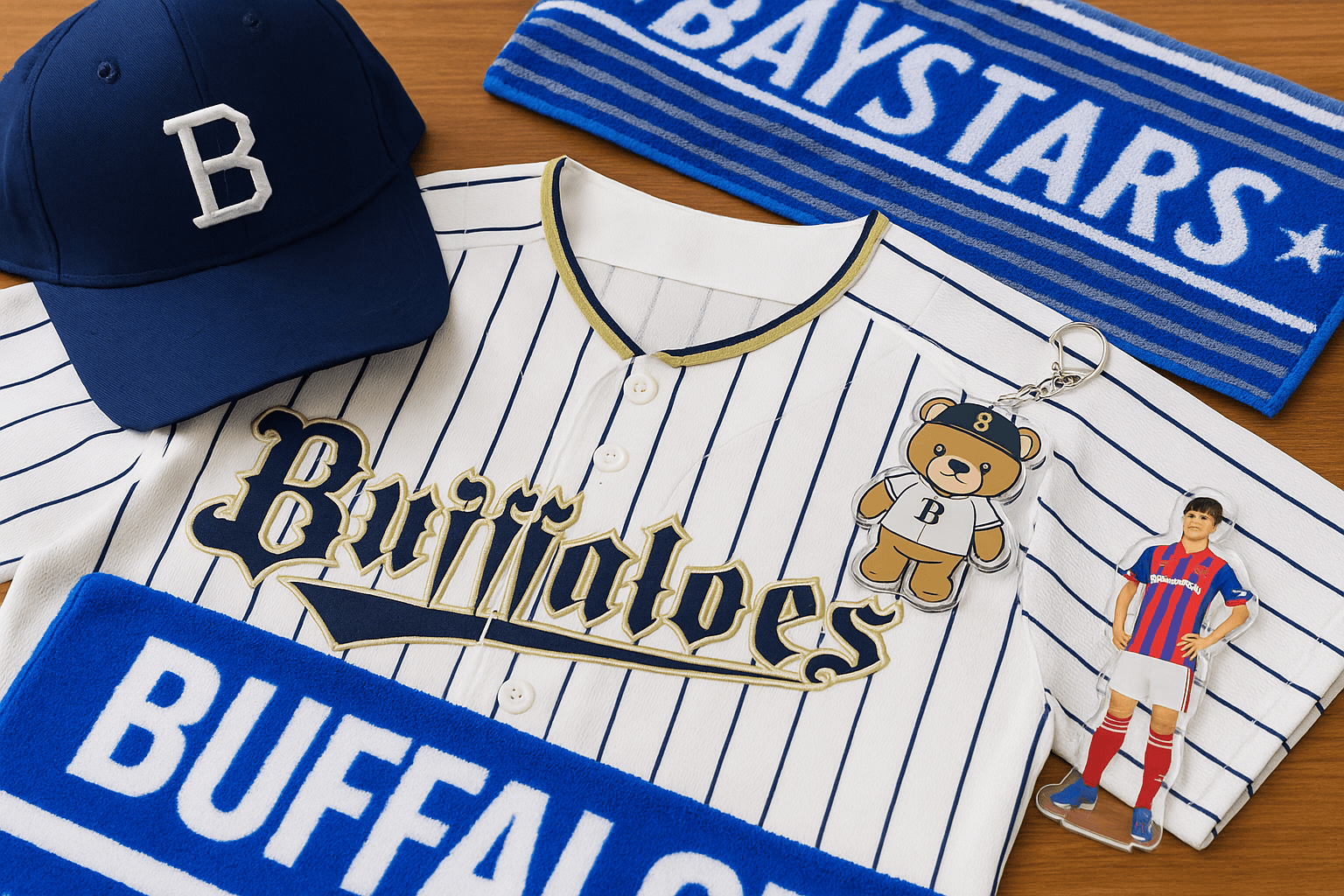

プロスポーツチームでのグッズ事例

事例①:オリックス・バファローズ「BsGirlsプロデュースグッズ」

オリックスの公式ダンス&ヴォーカルユニット「BsGirls」のメンバーがグッズをプロデュース。

推し活的な要素が強く、特定のメンバーがプロデュースしたTシャツやキーホルダーが登場し、ファンの購買意欲を刺激するグッズとなっています。

・ポイント: 推しの「選手」だけでなく「演者」にまで広げたマーケティング

・マーケティング視点: 「限定性+プロデュース要素」で参加感・愛着が高まるファン心理

事例②:阪神タイガース × サンリオ「コラボグッズ」

阪神タイガースはサンリオキャラクター(ハローキティやシナモン)とコラボしたグッズを展開。

球場限定販売も行い、野球ファン以外の層にもリーチしました。

・ポイント: 他分野の人気キャラとのコラボで新規ファン獲得

・マーケティング視点:「コアファン+ライト層」の両方を狙った商品戦略

事例③:浦和レッズ「選手プロデュース香水」

Jリーグ・浦和レッズでは、選手本人が香りを選んだ香水を数量限定で販売。

話題性も高く、ファッション感度の高い若年層のファンに支持されました。

・ポイント: 五感(嗅覚)を使った体験型グッズ

・マーケティング視点:「香水×スポーツ」という意外性が既存のグッズとの差別化を実現

事例④:ヴィッセル神戸「ユニフォーム型ブランケット」

見た目がユニフォームそのもののブランケットを制作。

肩に羽織れば「観戦スタイル」が完成し、実用性とエンタメ性の両立を実現しました。

・ポイント: 実用性のある「日常使いグッズ」

・マーケティング視点:「寒さ対策」と「応援気分」の両立で手に取りやすいファン心理

事例⑤:横浜DeNAベイスターズ「地域×地元企業コラボ」

横浜市内のパン屋やカフェとコラボし、パッケージにロゴが入った限定商品を発売。

スタジアム周辺の店舗でしか手に入らない「地域限定感」が人気となりました。

・ポイント: 地元経済と連携したローカル密着型マーケティング

・マーケティング視点:「試合の日に現地に行く意味」を創出

まとめ

いかがでしたでしょうか。グッズは、応援の証であり、ビジネスの要でもあります。

そして、毎年新しくなることで、ファンとの関係性を継続的にアップデートし、チームの存在を日常に根づかせていく役割を果たしています。

だからこそ、あなたが「また買っちゃった」と思ったその瞬間、あなたはただの消費者ではなく、スポーツビジネスの重要なプレイヤーのひとりになっているのです。

無料会員登録していただいた学生の皆さまへは会員限定のお得な情報を配信いたします。